国产替代,在我国医疗器械近年来的发展中这一话题经久不衰,也是众多细分领域长期战略方向,也是企业制定技术攻关路线与市场布局的重要着力点。

历经近10年的“黄金”发展期,我国医疗器械国产化率程度发展至何处?哪些设备实现从0到1的突破,哪些赛道已经能够与外资巨头并驾齐驱,又有哪些技术领域仍在“望其项背”奋力追赶中?或许从下面的一系列数据汇总,我们得以窥见医疗器械国产替代的进程真相。

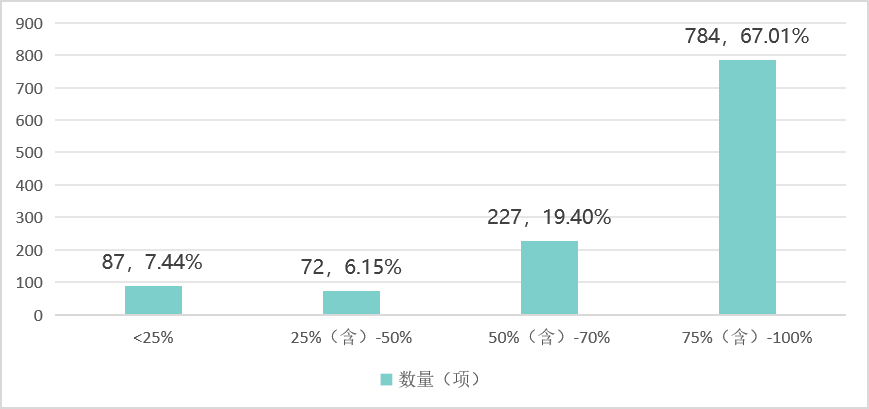

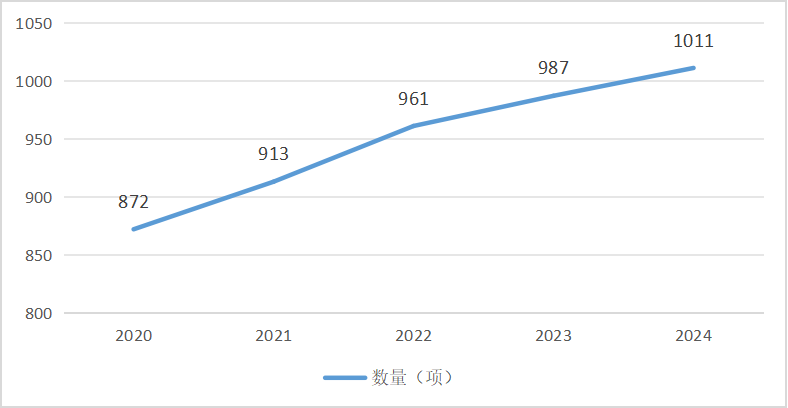

截至 2024 年,在《医疗器械分类目录》中的 1170 个二级产品类别下(注:不含体外诊断试剂),产品注册国产化率(以国产产品注册国产化率超过75%计)达67.01%,共有 784项二级产品类别。而产品注册国产化率超过(含)50%的二级类别由 2020年的 872项增长至 2024年的 1011项。

注:产品注册国产化率=国家药监局分类目录的二级类别下国产产品注册数/( 国产产品注册数+境外产品注册数)*100%

表1 截至2024年国内医疗器械二级产品类别国产化率区间分布

表2 国产注册占比≥50%的二级产品类别数变化情况

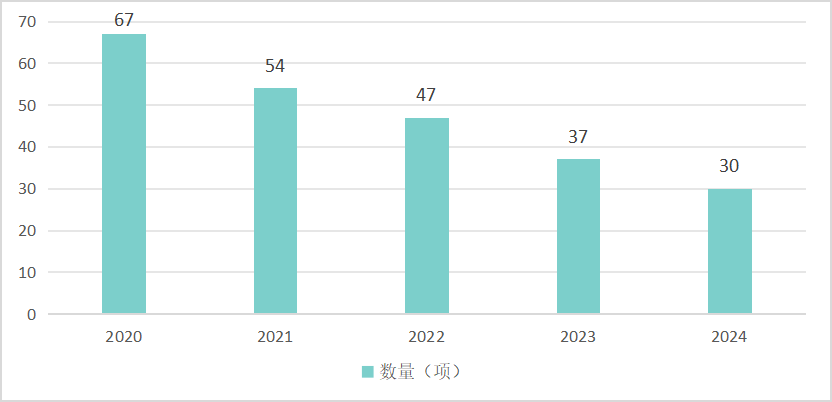

截至2024年底,在《医疗器械分类目录》中的1170个二级产品类别下,我国有30项二级类别的产品仅有进口产品注册证,尚未有国产产品获批,这个数字比2020年减少了37项,从下面数据不难看出我国产品注册的国产化进程从“0”到“1”的突破正稳扎稳打持续推进。

表3 2020至2024年我国国产注册证数量为零的二级类别产品数量

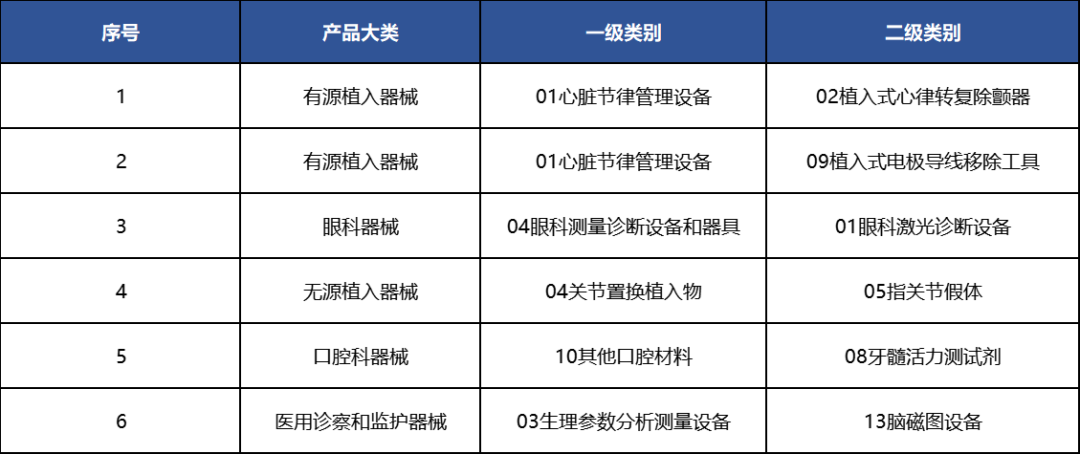

从具体领域来看,我国共有6个二级类别的产品在2024年获得了“零”的突破。

表4 2024年国产突破“零”的二级类别名单

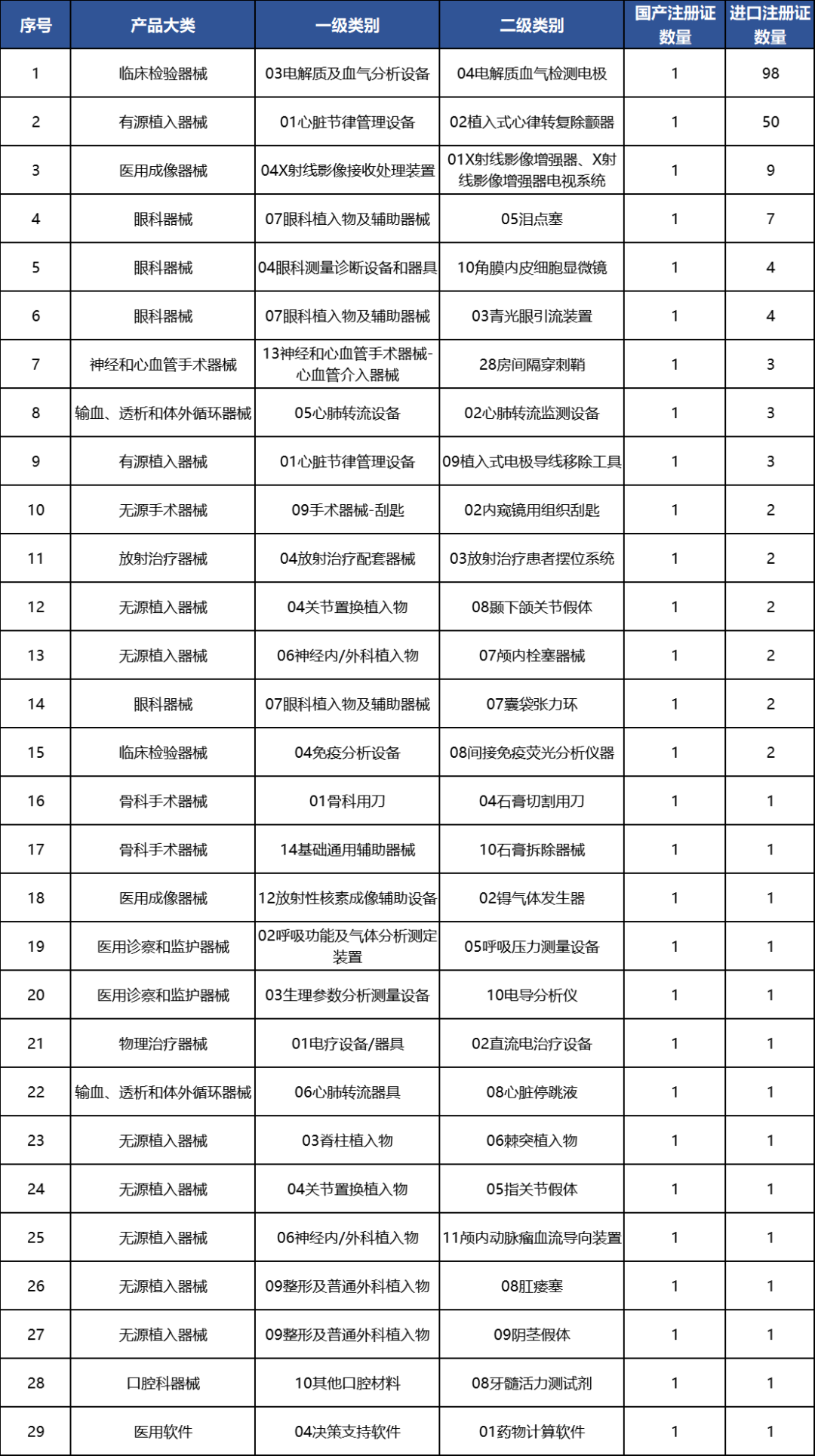

再细分来看,我国共有29个二级类别的产品在2024年仅获得1张国产产品注册证。

表5 2024年仅获得1张国产产品注册证二级类别名单

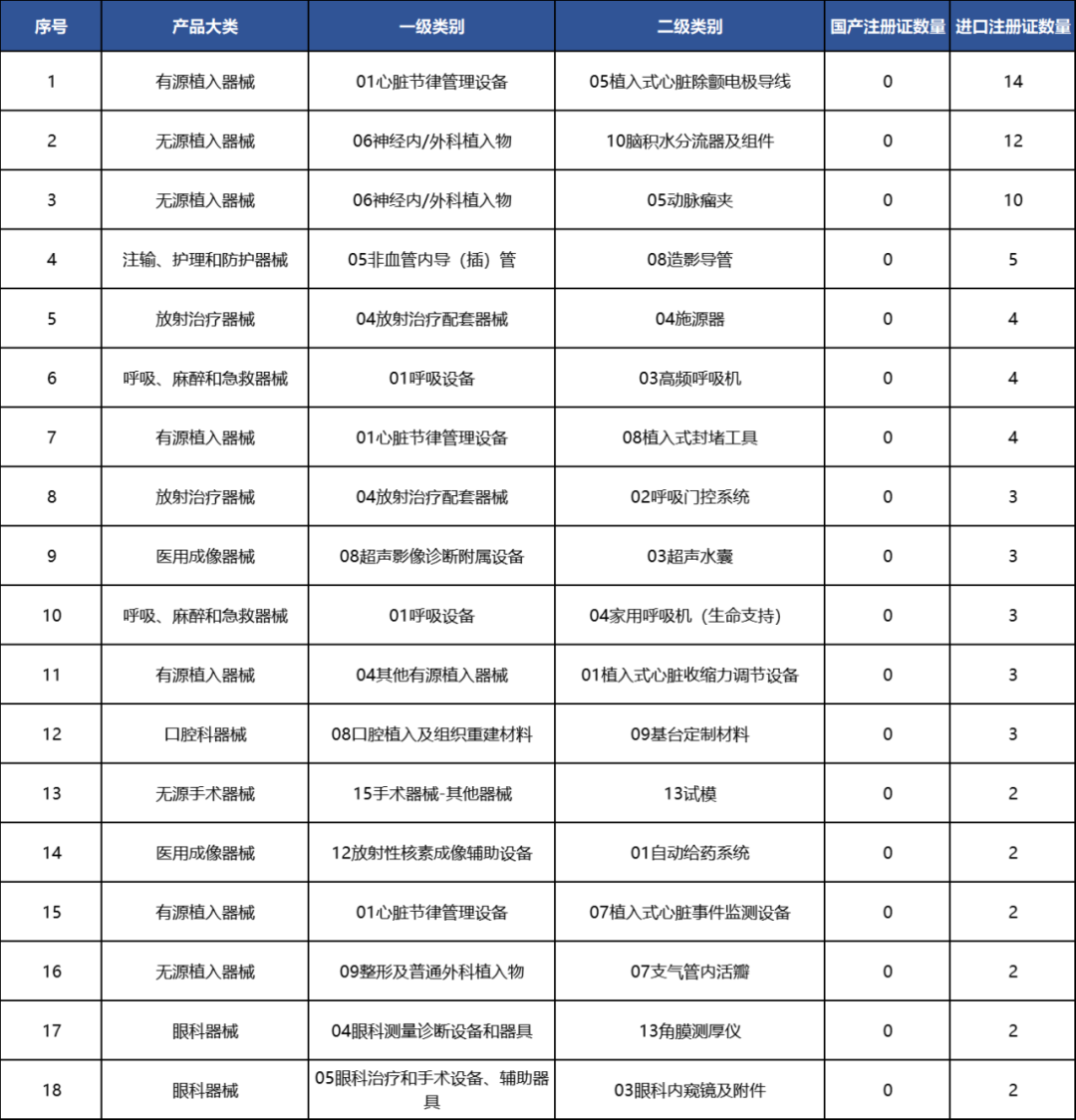

尚未零突破的产品主要集中在有源植入、放射治疗和医用成像领域,其中植入式心脏除颤电极导线最多,共有14款进口注册证获批。

表 6 截至2024年我国国产注册证数量为零的二级类别产品名单

从 10% 到 80% 的追赶之路充满艰辛,而从 0 到 1% 的突破更为艰难 —— 如同石缝中生长的幼苗,既要突破技术封锁的岩层,又要适应市场检验的风雨,这也恰恰是国产设备发展历程的生动写照。

近年来,我国医疗器械国产替代进程加速推进,政策支持、技术突破与市场需求形成共振。众所周知,在国内已纳入国家集中带量采购产品都是国产化程度较高的品类,例如心脏支架、运动骨科、人工晶体、脊柱等高值耗材,而低值耗材由于门槛较低,在我国国产化程度更高。

丨低值耗材:成熟期主导市场

低值耗材技术门槛较低,国内企业已占据主导地位,如注射器、输液器、医用敷料等国产化率超过90%。以稳健医疗为例,其常规医用耗材业务在2023年剔除感染防护产品后仍实现17.3%的营收增长,并中标多省集采项目,加速入院渗透。该领域已进入成熟期,市场竞争以规模效应和成本控制为核心。

丨高值耗材:替代率超80%

高值耗材中,心脏支架国产替代率已达80%,血液灌流器更是高达90%。这一成就得益于集采政策推动,例如国家冠脉支架集采后,国产企业乐普医疗、微创医疗等通过价格优势和技术迭代快速抢占市场。此外,国产产品在临床效果上已与进口产品无明显差异,性价比优势显著。

丨监护设备与生化诊断:中端市场突破

据统计,我国监护仪国产替代率约70%,迈瑞医疗、鱼跃医疗等企业通过智能化升级(如远程监测、AI预警)扩大市场份额。而生化诊断试剂国产化率60%-70%,主要受益于国内企业成本优势及分级诊疗政策下沉需求。

除了部分成熟度较高的产品国产化程度较高,还仍有大部分医疗器械设备市场占有率亟待提升,近年来随着创新技术迭代与政策加持部分医疗设备已有突围之势。

例如高端医学影像设备,据统计当前,CT、MRI等高端医学影像设备国产替代率仅10%-20%,外资品牌(如GE、西门子)仍垄断三级医院市场。但像联影医疗等企业已实现技术突破,其PET-CT设备在国内新增市场占有率超30%,并逐步进入欧美市场。

曾经,血管造影机(DSA)外资品牌市占率超90%,但国产企业如东软医疗正通过性价比和本地化服务切入基层医院,重新瓜分长期由国际巨头垄断的市场。

2023年,财政部与工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》对178种医疗器械设定国产采购比例,其中137种要求100%国产化,直接推动三级医院采购转向,2023年中央财政拨款200亿元支持县级医院设备采购,明确要求优先选择国产产品。采购政策的倾斜也是加速国产替代的主要助力。此外,集采常态化也在加速国产产品崛起,其中心脏支架、人工关节等品类通过集采价格降幅超80%,倒逼外资退出中低端市场,国产企业凭借成本优势占据主导。与此同时,我国不断加大对核心医疗器械零部件的技术攻克力度,其中科技部“十四五”重点研发计划中,医疗设备专项投入超50亿元,支持关键零部件(如CT球管)攻关。而医疗器械的快速发展也一定离不开审批流程的提质增效,近年来,创新医疗器械特别审批程序将产品上市周期缩短30%,2024年共有62个产品通过该通道获批,同比增加25%。走出去,探寻更全球广阔天地,也成了国产化发展的重要手段。目前我国正通过“一带一路”推动国产设备出口,2023年医疗设备出口额同比增长18%,东南亚成为主要市场。当前,我国医疗器械国产替代已从低端耗材转向高端设备,政策、技术与资本形成合力,更让人欣喜的是我们看到越来越多的产品从无到有,从有到强,正逐步谱写属于自己的国产品牌故事。未来5年,三级医院的高端设备替代、产业链核心部件自主化以及全球化出海将成为三大主线。企业需聚焦临床需求差异化创新,政策端则需持续优化采购环境与研发生态,在新机遇下抢占更多市场份额。声明:此文章非本平台原创,平台只是转载供学习交流。如涉及版权等问题,请联系删除。